トップページ > 直系尊属が相続人の場合に必要な戸籍

直系尊属が相続人の場合に必要な戸籍

被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人になる場合に必要な戸籍について説明します。

直系尊属が相続人になる条件

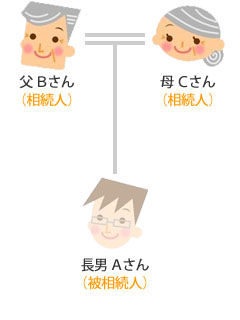

【例】被相続人の父母が相続人になるケース

被相続人に第1順位の相続人(子や孫など)がいない場合、直系尊属が第2順位の相続人になります。

ただし、直系尊属が複数いる場合は、親等の近い方が優先されます。例えば、父母がいる場合、祖父母は相続人になりません。

また、養子縁組をしている場合、養親も直系尊属として扱われます。

上のイラストのように、被相続人に子がおらず、直系尊属である父母がいる場合は、被相続人の父母が相続人になります。

直系尊属が相続人の場合に必要な戸籍

被相続人の直系尊属が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要になります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍

- 相続人全員の戸籍

上のイラストでいえば、被相続人Aさんの出生から死亡までの戸籍と、相続人である父Bさんや母Cさんの戸籍が必要になります。

なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由

直系尊属(父母や祖父母)は第2順位の相続人です。そのため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を提出して、第1順位の相続人(子)がいないことを証明する必要があります。

「第1順位の相続人がいない」ケースに該当するのは、以下の5つの場合です。

- 被相続人に子がいない。

- 子が被相続人より先に死亡しており、代襲相続人がいない。

- 子が廃除されて相続権を失い、代襲相続人がいない。

- 子が相続欠格で相続権を失い、代襲相続人がいない。

- 子全員が相続放棄をしている。

戸籍で証明できるのは上記の1~3のケースだけです。

相続欠格による相続権の喪失(ケース4)は、法律上当然に相続権を失います。

相続放棄(ケース5)については、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」が必要です。

[関連ページ]出生から死亡までの戸籍とは?

相続人全員の戸籍が必要な理由

「相続人全員の戸籍」を取得することにより、相続人であることと相続権を確定することができます。

相続人を確定するには、相続開始時点で生存していることを確認する必要があります。そのため、「相続人全員の戸籍」を取得して、生存状況を確認します。

たとえ「被相続人の出生から死亡までの戸籍」に被相続人の直系尊属である旨が記載されていても、それだけでは現在も存命しているとは限りません。

相続人であることを確定するには、生存していることを確認する必要があり、これが「相続人全員の戸籍」を取得しなければならない理由です。

相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ