トップページ > 古い戸籍を見るポイント

古い戸籍を見るポイント

戸籍は、法改正により今までに何度か作り直されてきました。これを「戸籍の改製」といいます。

最近では平成6年に改製がおこなわれ、それ以前では昭和23年、大正4年、明治31年、明治19年に改製がおこなわれました。

相続の手続きでは昔の戸籍が必要になるのですが、戸籍が改製されたことで、それぞれの時代の戸籍の特徴や確認すべきポイントが異なります。

特に、以下の2つの違いに注目しましょう。

- 戸籍のコンピュータ化

- 「家」単位から「夫婦」単位の戸籍へ

戸籍のコンピュータ化について

平成6年の法改正により、戸籍の管理がコンピュータ化されました。

これに伴い、戸籍の名称や表記形式が変更されています。

- 【名称の変更】

-

- 戸籍謄本 → 戸籍全部事項証明書

- 戸籍抄本 → 戸籍個人事項証明書

- 【表記の変更】

-

- 縦書き → 横書き

- 文章形式 → 項目形式

これらの変更により、今までよりも戸籍の情報がより見やすく、分かりやすい形になりました。

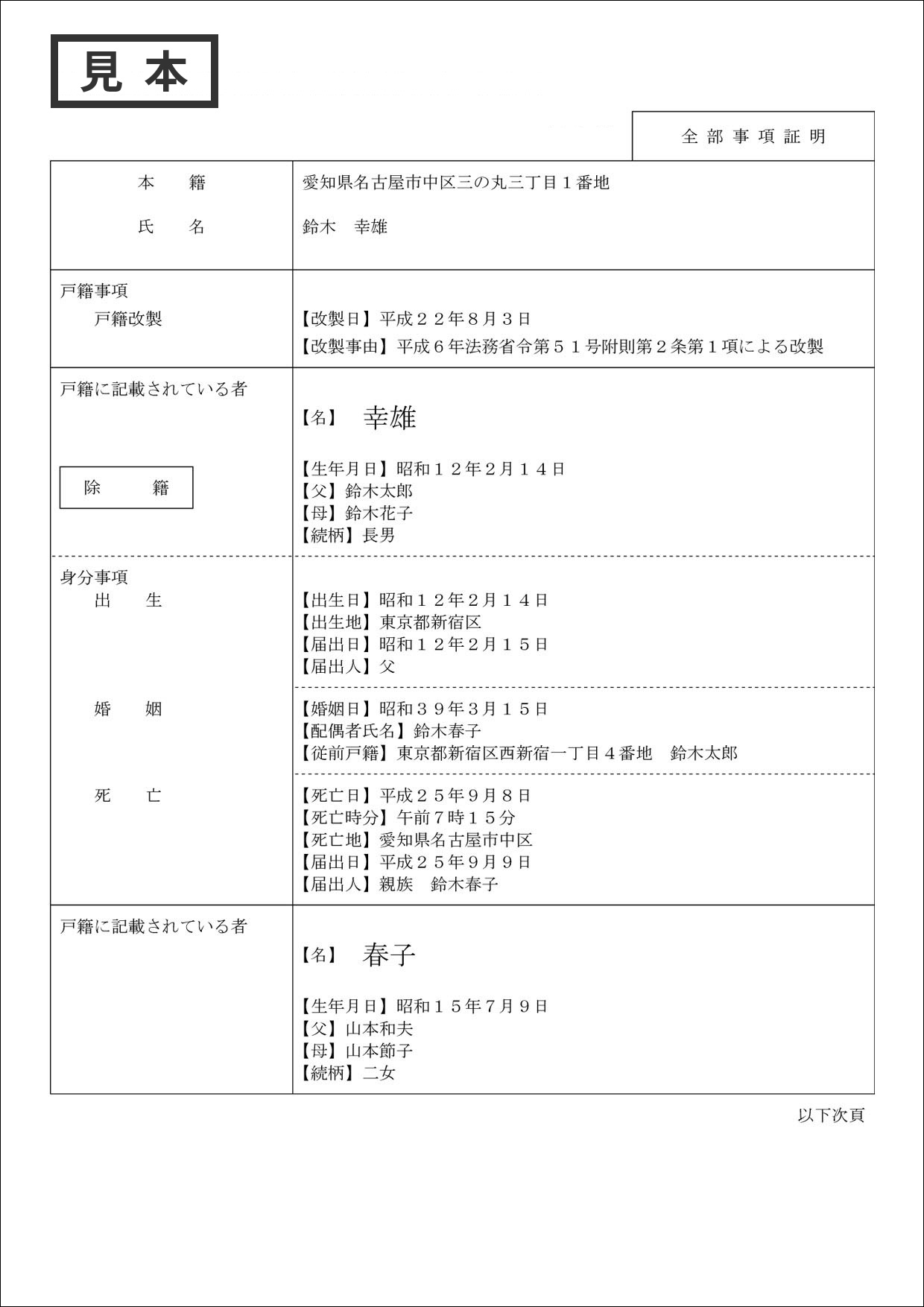

【コンピュータ化後の戸籍(戸籍全部事項証明書)】

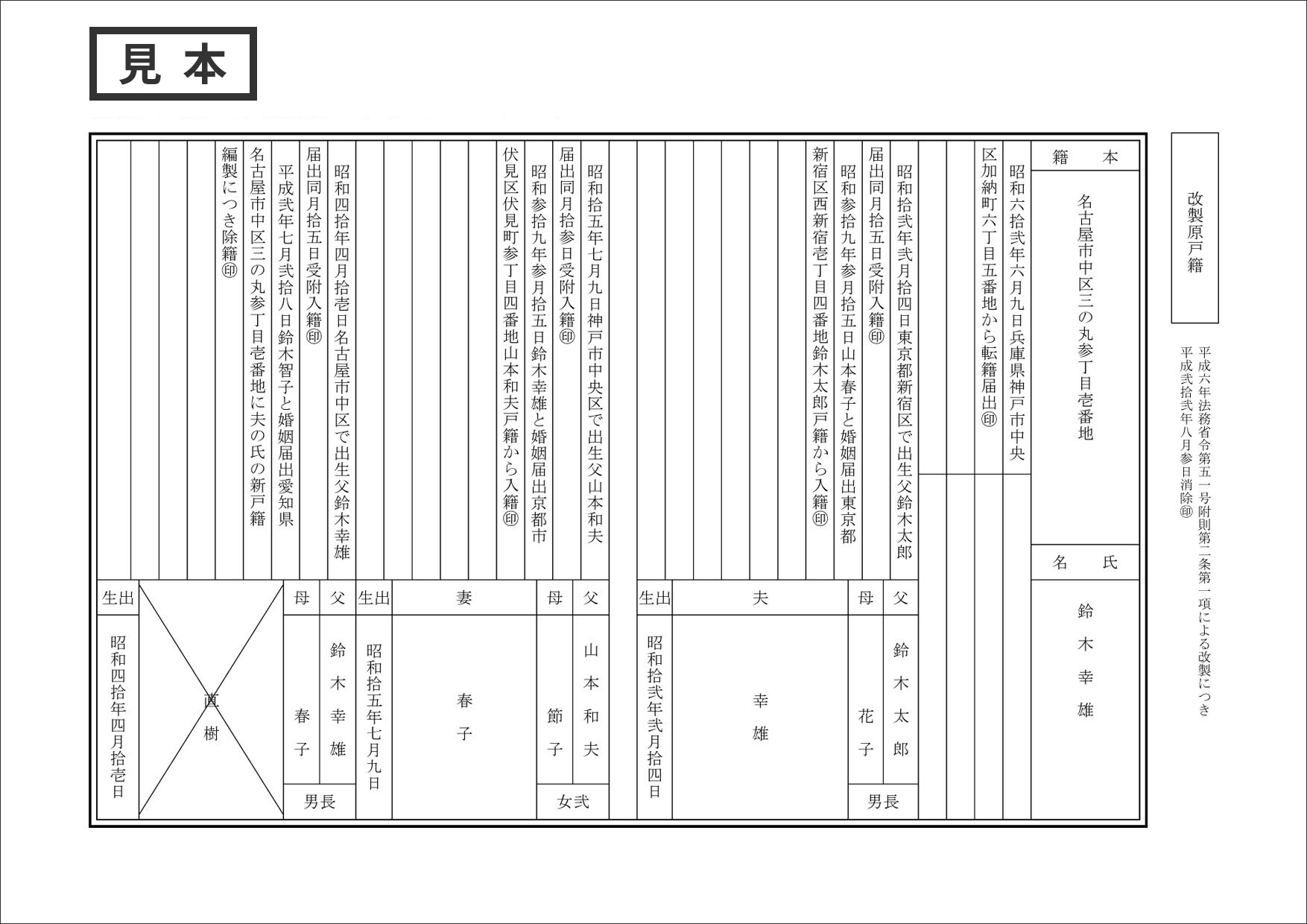

【コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍謄本)】

戸籍の仕組みは時代とともに変化しています

昔の戸籍は「家」単位で作られていて、戸主(家長、家の代表者)を中心に、子やその配偶者、孫、兄弟姉妹やその配偶者、甥姪などが同じ戸籍に記録されていました。

しかし、昭和22年の民法改正により戸主制度は廃止され、「戸主」から「筆頭者」になり、戸籍は「家」単位から「夫婦」単位へ移行しました。

そのため、現在の「夫婦」単位の戸籍と比べ、昔の戸籍には記載されている人数が非常に多く、相続関係を理解するのが難しくなることがあります。

また、戸籍の内容自体はどの時代もほぼ共通ですが、戸籍事項欄については時代ごとに違いがあります

- 昭和23年式・平成6年式戸籍には戸籍事項欄が設けられています。

- 大正4年式戸籍では、戸主の事項欄に戸籍事項が記録されていました。

- 明治31年式戸籍には「戸主となりたる原因及び年月日」欄がありました。

戸籍を確認するときは、それぞれの時代の制度の違いを意識して読み解くことが大切です。

相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ

戸籍の基礎知識

戸籍の請求方法について

相続人様向けサービス