トップページ > 出生から死亡までの戸籍とは?

出生から死亡までの戸籍とは?

相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍を提出する必要があります。

しかし、被相続人(亡くなった方)の死亡が記載された戸籍だけでは相続人を完全に特定することはほとんどできません。

そのため、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が必要になります。

これは、被相続人の生涯にわたる戸籍の内容をすべて確認することで、相続人が誰になるかを確定するために必要な作業なのです。

一部の手続き先では、「婚姻から死亡までの戸籍」の提出で可能な場合もありますが、それは例外的なケースです。基本的には、「出生から死亡までの戸籍」が必要だとお考えください。

よくある疑問点

この段階で、多くの方が以下のような疑問を抱かれるかもしれません。

- 「出生から死亡までの戸籍」とは具体的に何か? なぜ必要なのか?

- 死亡が記載された戸籍だけではなぜ足りないのか?

「出生から死亡までの戸籍」が必要な理由

相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍を提出する必要があります。

まず、被相続人に第一順位の相続人(子)がいるかどうか、また、いる場合はその人数を戸籍で証明することが求められます。

戸籍には、氏名や生年月日、親子や夫婦関係、結婚、離婚、死亡など、出生から死亡までのさまざまな身分関係が記録されています。

一見すると、すべての情報が一つの戸籍に記載されているように思われますが、実際にはそうではありません。

結婚や転籍、法改正などによって新しい戸籍が作成された場合、それまで記載されていた身分関係(離婚や認知など)が削除されてしまうことがあります。

戸籍の記載が削除されるケース

以下は戸籍の記載が削除される主なケースです。

- 被相続人に「結婚した子」がいる場合

「子」が結婚したことにより被相続人の戸籍から抜け、その後、転籍や法改正などで新しい戸籍が作成された場合、「子」の記載は削除されます。 - 被相続人に離婚歴がある場合

前婚の配偶者との間に「前婚の子」がいても、転籍や再婚などで新しい戸籍が作成された場合、「前婚の子」の記載は削除されます。 - 被相続人に「認知した子」がいる場合

過去に「認知した子」がいても、転籍や法改正などによって新しい戸籍が作成された場合、「認知したこと」の記載は削除されます。

これらのケースでは、相続人全員を確定するためには、被相続人の死亡が記載された戸籍だけでは不十分です。転籍前や法改正前の古い戸籍を取得し、内容を確認する必要があります。

つまり、相続人全員を確認するには、被相続人が死亡したことが書いてある戸籍だけでは足りないことがほとんどです。出生から死亡までの戸籍を遡り、内容を確認する必要があるのです。

「出生から死亡までの戸籍」の具体例

文章だけでは、なかなか伝わらないと思います。

ここでは、鈴木幸雄さんを被相続人として、鈴木幸雄さんの「出生から死亡までの戸籍」を、死亡の記載がある戸籍からさかのぼって順番に見ていきましょう。

画像をクリックすると別タブで表示されます。

※画像の内容は完全に架空のものです。実在の人物とは一切関係ありません。

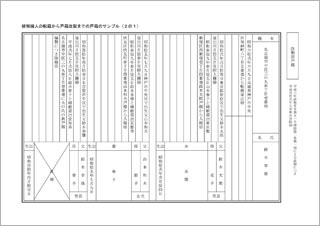

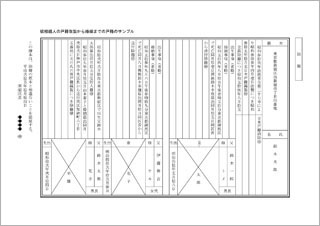

被相続人の改製から死亡までの戸籍

|

|

| 被相続人の改製から死亡までの戸籍(1) | 被相続人の改製から死亡までの戸籍(2) |

| ※画像をクリックすると別タブで表示されます。 | |

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

- ■戸籍に関する情報

- 平成22年8月3日に戸籍のコンピュータ化により作られた戸籍である。

- 戸籍のコンピュータ化により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「改製原戸籍」で、名古屋市中区役所で管理されている。

- この戸籍は平成25年9月22日に発行された現在戸籍である。

- この戸籍は平成22年8月3日(改製)から交付日(平成25年9月22日)までのことを証明する戸籍である。

- ■人に関する情報

- 被相続人鈴木幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。

- 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。

- 幸雄さんは平成25年9月8日に死亡し同月9日に戸籍を抜けた。

- 幸雄さんは、この戸籍に平成22年8月3日(改製)から平成25年9月9日(死亡)までの期間在籍していた。

- 春子さんは被相続人の死亡時に戸籍に在籍しているので相続人のひとりである。

赤字で示した部分(いつからいつまでの記録が書かれた戸籍なのか、いつからいつまで在籍していたのか)が特に重要です。

なお、この戸籍で判明した相続人は妻の春子さんだけですが、戸籍の改製(平成22年8月3日)以前に戸籍を抜けた方は戸籍に記載されませんので、この戸籍だけで相続人を判断することはできません。

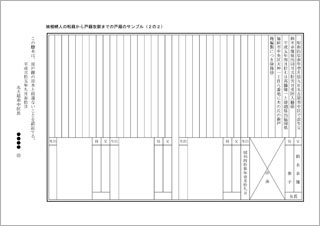

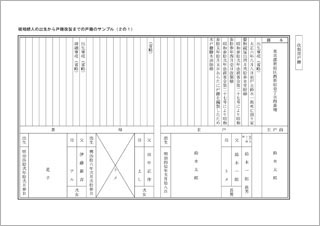

被相続人の転籍から改製までの戸籍

|

|

| 被相続人の転籍から改製までの戸籍(1) | 被相続人の転籍から改製までの戸籍(2) |

| ※画像をクリックすると別タブで表示されます。 | |

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

- ■戸籍に関する情報

- 昭和62年6月9日に「兵庫県神戸市中央区加納町六丁目5番地」から転籍したことにより作られた戸籍である。

- 転籍により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「除籍」で、神戸市中央区役所で管理されている。

- 平成22年8月3日に戸籍のコンピュータ化が行われ「改製原戸籍」になった。

- この戸籍は昭和62年6月9日(転籍)から平成22年8月3日(改製)までのことを証明する戸籍である。

- ■人に関する情報

- 幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。

- 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。

- 幸雄さんは、この戸籍に昭和62年6月9日(転籍)から平成22年8月3日(改製)までの期間在籍していた。

- 幸雄さんの長男直樹さんは昭和40年4月11日に生まれた。

- 直樹さんは、平成2年7月28日に鈴木智子さんと結婚して戸籍を抜け、「名古屋市中区三の丸三丁目1番地」に直樹さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。

- 幸雄さんの長女由美さんは昭和43年1月19日に生まれた。

- 由美さんは、平成5年4月17日に高橋健一さんと結婚して戸籍を抜け、「福岡市中央区天神一丁目8番地」に健一さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。

この戸籍により、被相続人に子(直樹さん、由美さん)がいることが判明しました。ただ、お二人とも結婚して戸籍を抜けていますので、相続開始時に健在かどうかは不明です。相続人であることを確定するには、直樹さん、由美さんの現在戸籍(戸籍謄本、戸籍全部事項証明書)が必要になります。

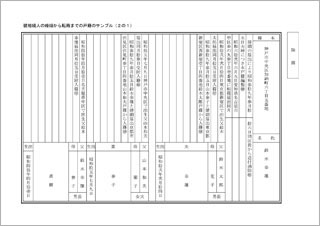

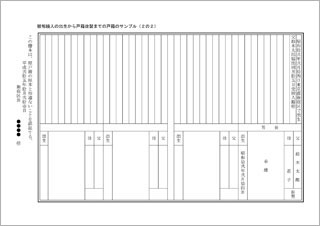

被相続人の婚姻から転籍までの戸籍

|

|

| 被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(1) | 被相続人の婚姻から転籍までの戸籍(2) |

| ※画像をクリックすると別タブで表示されます。 | |

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

- ■戸籍に関する情報

- 昭和39年3月15日に幸雄さんと春子さんが婚姻したことにより作られた戸籍である。

- 昭和62年6月9日(同月16日送付)に転籍して「除籍」になった。

- この戸籍は昭和39年3月15日(婚姻)から昭和62年6月16日(転籍)までのことを証明する戸籍である。

- ■人に関する情報

- 幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。

- 幸雄さんは昭和39年3月15日に鈴木春子さんと結婚した。結婚前の本籍地は「東京都新宿区西新宿一丁目4番地」、筆頭者は「鈴木太郎」である。

- 幸雄さんは、この戸籍に昭和62年6月9日(婚姻)から平成22年8月3日(転籍)までの期間在籍していた。

- 幸雄さんの妻春子さんは昭和39年3月15日に幸雄さんと結婚した。

- 幸雄さんの長男直樹さんは昭和40年4月11日に生まれた。

- 幸雄さんの長女由美さんは昭和43年1月19日に生まれた。

この戸籍サンプルでは文字が綺麗に表示されていますが、実際には、一部の戸籍を除き手書きで書かれています。

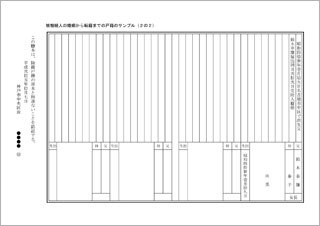

被相続人の改製から婚姻までの戸籍

|

|

| 被相続人の改製から婚姻までの戸籍 |  |

| ※画像をクリックすると別タブで表示されます。 |  |

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

- ■戸籍に関する情報

- 昭和35年10月5日に行われた戸籍の改製により作られた戸籍である。

- 戸籍の改製により作られた戸籍なので、ひとつ前の戸籍は「改製原戸籍」で、新宿区役所で管理されている。

- 戸籍に入っている人全員が戸籍を抜けたため昭和54年8月15日に「除籍」になった。

- この戸籍は昭和35年10月5日(改製)から昭和54年8月15日(戸籍に入っている人全員が除籍)までのことを証明する戸籍である。

- ■人に関する情報

- 鈴雄さんは昭和12年2月14日に生まれた。

- 幸雄さんは昭和39年3月15日(同月22日送付)に鈴木春子さんと結婚して戸籍を抜け、「兵庫県神戸市中央区加納町六丁目5番地」に幸雄さんが筆頭者の戸籍を作り、その戸籍に入った。

- 幸雄さんは、この戸籍に昭和35年10月5日(改製)から昭和39年3月22日(婚姻)までの期間在籍していた。

被相続人の出生から改製までの戸籍

|

|

| 被相続人の出生から改製までの戸籍(1) | 被相続人の出生から改製までの戸籍(2) |

| ※画像をクリックすると別タブで表示されます。 | |

この戸籍からわかる情報は次のとおりです。

- ■戸籍に関する情報

- 前戸主鈴木一郎の死亡により、大正6年8月23日に鈴木太郎が家督相続したことにより作られた戸籍である。

- 昭和35年10月5日に戸籍の改製が行われ「改製原戸籍」になった。

- この戸籍は大正6年8月23日(家督相続)から昭和35年10月5日(改製)までのことを証明する戸籍である。

- ■人に関する情報

- 鈴木幸雄さんは昭和12年2月14日に生まれて、同月15日に戸籍に入った。

- 幸雄さんは、この戸籍に昭和12年2月15日(出生)から昭和35年10月5日(改製)までの期間在籍していた。

この様式より前の戸籍は、旧民法の家制度に基づき作られていました。戸籍の編成単位も現在とは異なり(現在は「夫婦単位」、旧民法は「家単位」)、戸籍に記載される方の人数も増え、読みにくくなりますので注意が必要です。

まとめ

「出生から死亡までの戸籍」のイメージはつかめましたでしょうか。

今回の例では、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が5通で済む比較的にシンプルなケースでしたが、転籍の回数や離婚歴などがある場合、その分だけ必要な戸籍の通数は増加します。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続・数次相続が発生している場合は、被相続人の亡父母や亡兄弟姉妹などの「出生から死亡までの戸籍」も必要となるため、合計で10~20通程度、場合によっては50通以上が必要になるケースもあります。

戸籍の見方・読み方・取得方法を一通り覚えてしまえば対応は可能ですが、通数が増えることで抜けや漏れが生じるリスクが高まりますので、慎重に確認することが重要です

「面倒そう」「自分でできるかな?」と不安をお感じでしたら、専門家による戸籍収集代行サービスの利用を検討するのも一つの方法です。

弊所では、安心定額制の戸籍収集代行サービス(戸籍収集まるごとパック)をご提供しております。ぜひお気軽にご活用ください。

相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ