トップページ > 戸籍を請求できる人は誰?

戸籍を請求できる人は誰?

「結婚で親の戸籍から抜けたのですが、親の戸籍を取れますか?」

「離婚して音信不通だった父が亡くなりました。父の戸籍を取れますか?」

このような質問をよくいただきます。

原則として、戸籍を取得できるのは以下の方に限定されています(戸籍法第10条第1項)。

- 戸籍に記載されている方本人

- その配偶者

- 直系尊属(父母、祖父母など)

- 直系卑属(子、孫など)

一方で、兄弟姉妹やおじおば、甥姪などの傍系親族の戸籍を請求する場合には、「正当な理由」を示さなければなりません(戸籍法第10条の2第1項)。

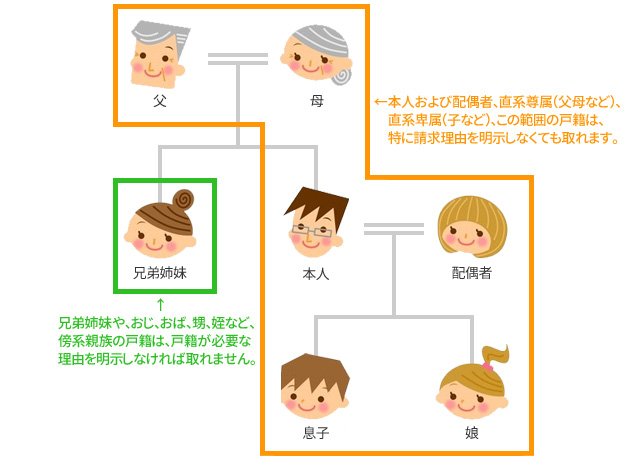

【 図解 】戸籍を請求できる範囲

戸籍請求の基本的なルール

縦の関係(直系)の親族(父母、祖父母、子、孫など)や配偶者の戸籍は取得できますが、横の関係(傍系)の親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を取得する場合は正当な理由の提示が必要です。

【委任状を活用しよう】

傍系親族の戸籍を取得する際には、委任状を活用すると手続きが簡便になります。添付資料が省略できる場合もあるため、煩雑な手続きを減らしたい場合におすすめです。

傍系親族の戸籍を取得する際には、委任状を活用すると手続きが簡便になります。添付資料が省略できる場合もあるため、煩雑な手続きを減らしたい場合におすすめです。

直系親族の戸籍を請求する際の注意点

1.郵送で請求する場合

- 戸籍に請求者の名前が記載されていない場合は、親族関係がわかる戸籍の添付が必要です。

- 直系親族から委任状をもらった場合や、戸籍に請求者の名前が記載されている場合は添付は不要です。

- 郵送請求では広域交付制度を利用できないので、本籍地の役所へ請求する必要があります。

2.窓口で請求する場合

- 広域交付制度を利用できますので、親族関係を証明する資料は不要です。

- 広域交付制度を利用する場合、本籍地以外の役所でも戸籍を取得可能です。

- 広域交付制度を利用する場合、混雑状況や受付時間により発行までに時間がかかる場合があります(数時間から数日程度)。

傍系親族の戸籍を請求する際の注意点

1.正当な理由が必要

- 戸籍の交付申請書に、戸籍を必要とする具体的な理由や使用目的を詳細に記載する必要があります。

【記載例】

「請求者○○は、令和○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局へ相続登記の申請に際して添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある」のように具体的に記載すると無難です。

「請求者○○は、令和○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局へ相続登記の申請に際して添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある」のように具体的に記載すると無難です。

2.親族関係の証明が必要

- 傍系親族であることを示すため、広範囲の戸籍が必要になる場合があります。漏れや抜けがあると取得できませんので注意してください。

3.広域交付制度は利用不可

- 傍系親族の戸籍請求には広域交付制度は利用できません。

- 傍系親族からもらった委任状を使用しても、広域交付制度は利用できません。本籍地の役所での手続きが必要です。

相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ

戸籍の基礎知識

戸籍の請求方法について

相続人様向けサービス